Vendredi soir, dans un supermarché d’Ivry-sur-Seine (94). Un trentenaire, smartphone au poing, scanne le code-barres d’un paquet de céréales avant de le reposer d’un geste décidé sur les rayonnages, après un coup d’œil à son écran. « Produit médiocre », affiche l’interface, sortant le carton rouge. Évaluer un produit via une application, pendant ses courses : la pratique est récente, mais elle se développe. Selon la dernière enquête menée par l’Observatoire Société et Consommation (Obsoco), une société d’études et de conseil en stratégie, 36 % des consommateurs français ont déjà eu recours à ce type de conseil numérique, et 14 % l’utilisent au moins une fois par semaine.

Lire aussi : Savez-vous décrypter les étiquettes alimentaires sans votre téléphone ?

Des applis simples et gratuites

Open Food Facts, Yuka, Good on You, BuyOrNot… Ces dernières années, les applications à usage des consommateurs se sont multipliées. Elles ont en commun la gratuité (du moins pour les fonctionnalités de base) l’instantanéité de l’évaluation et la facilité d’usage, mais aussi de larges bases de données qui laissent rarement le consommateur sans réponse face à un produit non référencé. Mais si leur principe de base est le même – guider les acheteurs dans leurs choix face à une jungle de produits, de labels, d’ingrédients et d’additifs –, leurs critères de choix varient.

À chacune ses priorités et engagements : pour l’équipe de Lyonnais à l’origine de Yuka, l’une des applis les plus populaires en France, l’objectif premier est la santé des consommateurs. Il s’agit d’aider ces derniers « à décrypter les étiquettes des produits afin de faire les meilleurs choix pour leur santé (…) et en même temps de devenir un levier d’action pour conduire les industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique à améliorer leur offre ».

Intéressant, mais pas suffisant pour Levent Acar, co-fondateur de l’association I-Boycott à l’origine de l’application BuyOrNot, qui évalue l’impact social et environnemental des denrées : « Pour nous un produit n’est pas sain s’il ne prend en compte que la santé du consommateur, et pas la santé de la planète » plaide-t-il. Un positionnement similaire, mais portant le secteur de l’habillement uniquement, est adopté par Good on You, qui défend une mode plus écoresponsable.

Lire aussi : Comment consommer la mode de façon responsable ?

Enfin, d’autres applications, telles que Qualito, font le choix de mettre l’accent sur la présence d’allergènes, ou aident à cuisiner plus durable, comme Etiquettable. « Les pionnières se sont lancées en 2016-2017. Leur progression est très rapide » observe Simon Borel, sociologue à l’Obsoco.

Ainsi, Yuka, créée il y a trois ans seulement, revendique 17 millions de téléchargements et 2 millions d’utilisateurs réguliers. Ces derniers sont plutôt jeunes (48 % ont entre 18 et 24 ans), et ils ont en moyenne de plus hauts revenus et un plus haut capital culturel que la moyenne des Français, pointe le sociologue Simon Borel.

Intelligence collective et engagement citoyen

« Le succès rapide de ces applications s’explique par les nombreux scandales alimentaires récents, très médiatisés, qui diffusent un sentiment de risque sanitaire. Les produits industriels suscitent une suspicion généralisée et un imaginaire négatif. En parallèle se développe chez le consommateur une quête de qualité et de contrôle », analyse Simon Borel.

Une chose est sûre : les consommateurs exigent davantage de transparence, et ces applications apportent une réponse – à portée de clic – à ce besoin qui s’affirme.

Mais comment ça marche ? Quand les adeptes de Yuka scannent l’étiquette d’un produit, une note sur une échelle de 0 à 100 apparaît, accompagnée d’une brève appréciation : « mauvais », « bon », « excellent »…

Une méthode simple et rapide, qui repose sur trois critères :

- la qualité nutritionnelle (60 % de la note), qui reprend en grande partie la méthode du Nutri-Score, ce barème conçu dans le cadre du Programme national nutrition santé, qui analyse la présence de sucre, sel, graisses saturées, protéines, fibres, fruits, légumes et calories,

- la présence d’additifs (30 % de la note) qui, en fonction de études existantes, se voit affecter un niveau de risque,

- la dimension biologique (label bio français ou label bio européen) représente 10 % de la note.

Lire aussi : Alimentation des enfants, où se cache le sucre ?

Yuka, comme la plupart de ces applis, utilise la base de données collaborative développée par l’association Open Food Facts ; une sorte de Wikipédia des aliments commercialisés dans le monde. À cette première liste de quelque 600 000 références s’ajoutent les contributions directes des utilisateurs de chaque application, ainsi que celles de producteurs qui acceptent de partager leurs données.

Pour BuyOrNot, la plus-value est un renvoi, en fonction des marques ciblées, sur les campagnes de boycott menées par l’association. À titre d’exemple, un utilisateur scannant un jus de fruit d’une marque qui peut lui sembler indépendante va être informé si celle-ci appartient à une multinationale, contre laquelle l’association aurait lancé un boycott à cause de son utilisation du plastique et de l’assèchement des nappes phréatiques par exemple.

Si pour Levent Acar, le système collaboratif n’est pas parfait, il a l’avantage d’éviter les prises d’intérêt. « Le lobby de l’agro-alimentaire avait dépensé 1 milliard d’euros lors de la réalisation du Nutri-Score [ pour empêcher la mise en place d’un étiquetage nutritionnel obligatoire au niveau européen ] », glisse en contrepoint le cofondateur de BuyOrNot.

L’intelligence collective et l’engagement citoyen

L’intelligence collective et l’engagement citoyen ne sont pas dénués de pouvoir : Yuka pointe vingt-et-une entreprises de l’agroalimentaire et cosmétique, dont Nestlé France, Monoprix, Caudalie, Leclerc ou encore Fleury Michon qui ont changé la formulation de leurs produits pour améliorer leur notation sur l’application. Le patron du Groupe Intermarché a même annoncé à l’automne 2019 vouloir retirer 142 additifs de 900 produits pour obtenir une meilleure évaluation.

Un rôle d’aiguillon

De quoi donner au consommateur le sentiment d’être en capacité de mieux choisir les produits, mais aussi d’agir sur les risques sanitaires et alimentaires et de peser sur les acteurs de l’offre. « C’est un mouvement positif, mais qui doit être relativisé », tempère le sociologue Simon Borel. « Il n’y a toujours pas de collectif de consommateurs intégrés dans la prise de décision de grande surface par exemple. L’action ou l’inaction reste à la discrétion des producteurs et de la distribution », relève-t-il.

D’autres limites sont également pointées quant à l’objectivité et la qualité de diagnostic de ces applications. D’abord, le caractère collaboratif des bases de données questionne la fiabilité des notations, « d’autant que les analyses ne sont pas vérifiées par des nutritionnistes, des experts et scientifiques du domaine », relève Simon Borel.

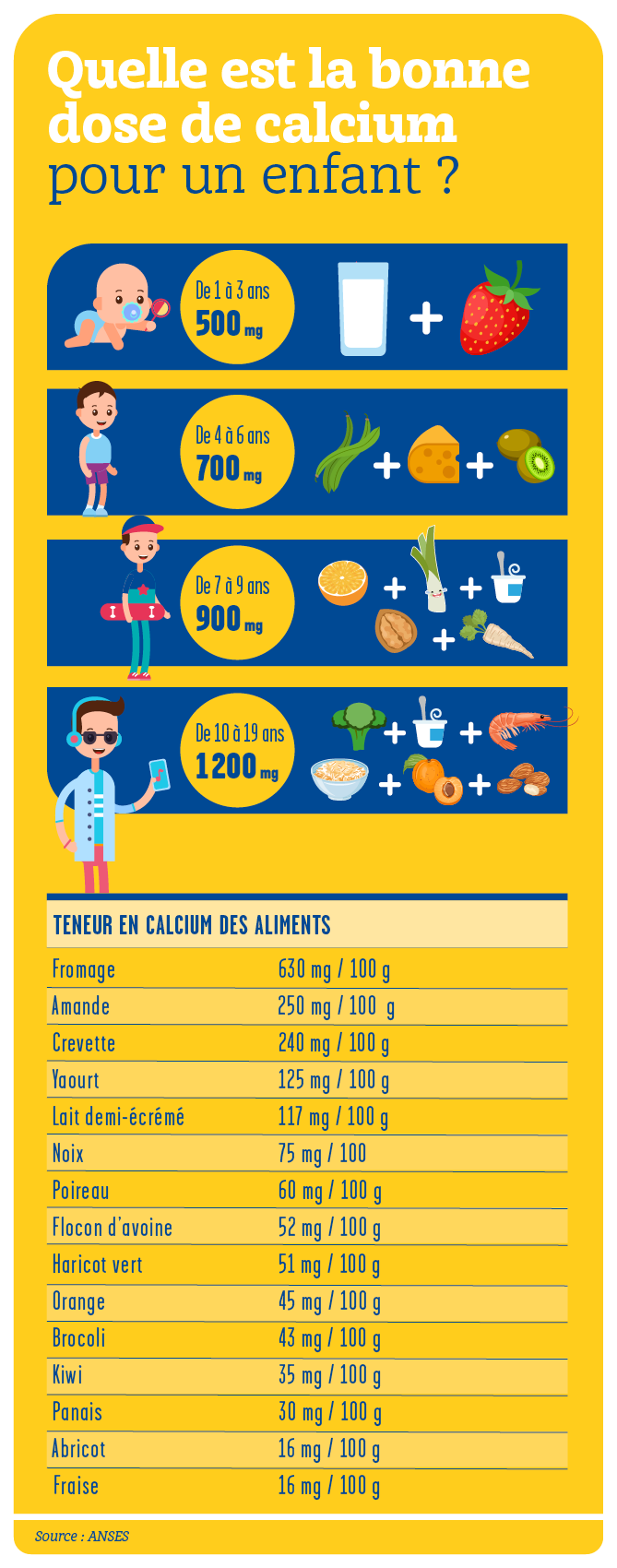

De plus, l’absence de prise en compte des portions réellement consommées pénalise certains produits – fromages, beurre, huile d’olive – qui ont pourtant toute leur place dans une alimentation saine, en petites quantités. Enfin, le scientifique craint qu’en voulant réduire la défiance, ces applications ne contribuent à l’entretenir : « elles peuvent être rassurantes dans un premier temps, par le diagnostic tranché qu’elles proposent, mais accroître le doute par la suite, quand l’utilisateur constate la contradiction d’évaluation entre différentes applications, sur un même produit.Au final, ces applications peuvent contribuer à nourrir un peu plus la défiance quant à l’offre alimentaire et à son évaluation » alerte Simon Borel.

Lire aussi : Et si manger mieux ne signifie pas forcément manger plus cher ?

Reste que face à la défaillance des pouvoirs publics pour apporter une information précise et de qualité (le Nutri-Score n’a en effet pas été rendu obligatoire), ces applications endossent le rôle d’aiguillon. Imparfaites, « elles comblent un vide face à la lenteur de réaction des acteurs de l’offre et de l’État » reconnaît Simon Borel. « Aujourd’hui, on ne peut pas attendre que le politique agisse. Il faut outiller le consommateur, d’autant que les pouvoirs publics ont besoin d’un élan citoyen pour agir » abonde Levent Acar. À vos applis !

Envie de vous engager pour une consommation plus responsable ?

Rendez-vous sur la plateforme Diffuz (initiée par Macif) et lancez ou rejoignez un défi solidaire près de chez vous, ou même a distance, de chez vous !