-

1

1 -

2

2 -

3

3 -

4

4

1 Un projet d’accueil individualisé (PAI) pour les maladies chroniques

Si votre enfant souffre d’une maladie chronique (asthme, épilepsie, diabète…), d’une intolérance alimentaire ou d’allergie, il vous faut instaurer dans sa structure d’accueil (crèche, école, collège…) un projet d’accueil individualisé (3). Dès que le diagnostic est posé, le formulaire est à demander au chef d’établissement où sera scolarisé votre enfant. Le mieux est de lancer ces démarches dès l’inscription de votre enfant à l’école primaire, pour sa rentrée en classe de CP. Établi en concertation avec le médecin scolaire ou le médecin traitant, ce document indique selon les pathologies, les traitements médicamenteux, les régimes alimentaires à appliquer, les aménagements d’horaires, les dispenses d’activités, etc. Il définit aussi de quelle manière, en cas de période d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants veilleront à assurer le suivi de sa scolarité. Enfin, il peut comporter un protocole en cas d’urgence. Il doit être signé par l’ensemble des partenaires concernés par la scolarité : le chef d’établissement scolaire ou le directeur de l’école, le médecin scolaire et traitant, l’infirmier scolaire, le professeur principal et si besoin par un représentant de la collectivité territoriale (mairie en élémentaire, département au collège) pour la cantine.

63 %

des PAI demandés sont liés à l’asthme et à l’allergie (4).

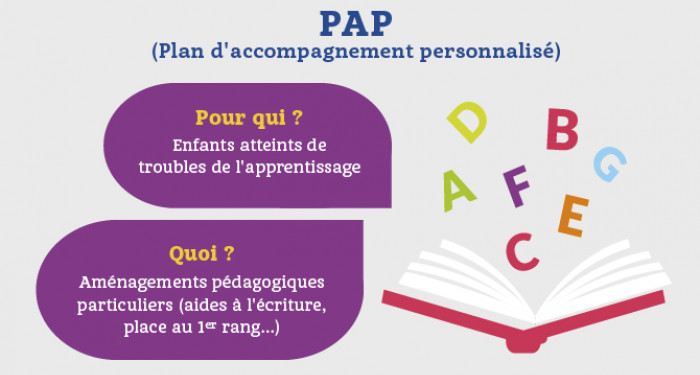

2 Un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour les troubles de l’apprentissage

Le PAP vous concerne dans le cas où votre enfant est atteint de troubles des apprentissages (5) (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) et où son handicap n’est pas reconnu par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Effectuez la demande de PAP au chef d’établissement dès que le diagnostic est établi. Si possible, réalisez ces démarches au moment où votre enfant rentre au primaire. Un modèle de formulaire est également téléchargeable en ligne. Sur proposition du conseil des maîtres ou à la demande des parents, ce dispositif décrit les difficultés de votre enfant et les aménagements pédagogiques à mettre en place pour l’accompagner au mieux comme des aides à l’écriture, les photocopies des cours, une place au premier rang, l’allégement du travail scolaire, la prise en charge extérieure durant les heures scolaires, etc. Il est élaboré par le directeur de l’établissement et l’équipe pédagogique, en concertation avec vous et les professionnels qui suivent votre enfant : orthophoniste, psychomotricien, psychologue…

Vous souhaitez une mutuelle santé adaptée au handicap de votre enfant ?

Optez pour le contrat Garantie Santé

de la Macif !

3 Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour le handicap

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) concerne les enfants ayant un handicap reconnu par la CDAPH (Commission des droits de l’autonomie). En tant que parent, vous devez solliciter la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) de votre lieu de résidence ou prendre contact avec l’enseignant référent afin de remplir un dossier de demande. Attention, les délais de traitements peuvent être longs : cela dépendra du nombre de demandes que la MDPH doit traiter… Il est préférable de lancer ces démarches administratives lors de l’inscription de votre enfant en CP, c’est-à-dire au début du cursus élémentaire.

Ce dispositif précise l’orientation scolaire à envisager CLIS (Classe pour l’inclusion scolaire en écoles élémentaires), ou ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) dans le secondaire, cours à domicile, enseignement à distance, UE (Unité d’enseignement) ou UEE (Unité d’enseignement externalisée) d’un établissement sanitaire ou médico-social), les aménagements pédagogiques à prévoir au cours de sa scolarité ainsi que les aides humaines qui lui sont nécessaires en classe. L’AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) peut être mutualisé entre plusieurs élèves mais peut très bien être individuelle si votre enfant a besoin d’un accompagnement soutenu et continu.

Dans le cadre d’un PPS, sachez que l’enseignant référent est généralement la personne-ressource, c’est-à-dire qu’il est l’expert chargé d’assurer le lien avec la MDPH et de mettre en place une équipe de suivi de la scolarisation. Composée de l’ensemble des partenaires de la scolarisation des élèves en situation de handicap (enseignant, psychologue, médecin scolaire…), l’équipe de suivi assure sa mise en œuvre et se réunit au moins une fois par an.

À savoir

« Le 0 805 805 110 vous permet de joindre gratuitement, grâce à un serveur interactif et selon votre besoin : soit la cellule nationale Aide handicap École ; soit la cellule départementale »

Plus de 519 000

élèves en situation de handicap sont scolarisés dans des établissements scolaires relavant du ministère de l’Éducation nationale en France pour la rentrée 2024 (6).

L’Essentiel de l’article

- Le PAI concerne les enfants atteints d’une pathologie chronique, d’allergies ou d’intolérance alimentaire.

- En cas de troubles de l’apprentissage, la mise en place d’un PAP est nécessaire.

- Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit le handicap est un droit fondamental (2).

(1) Service Public, « École et handicap »

(2) Légifrance, Code de l’éducation

(3) Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « PAI : Projet d’Accueil Individualisé », 2019

(4) Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « L’accueil des élèves à besoins spécifiques : la mise en place d’un projet d’accueil individualisé », 2017

(5) Fédération Anapedys

(6) https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap