En ce mercredi soir de fin de saison, les rires des cadettes de Chambéry s’élèvent du terrain d’entraînement de l’équipe de rugby. Devant des bannières noir et jaune où se détache la tête d’éléphant, emblème de l’équipe, les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans improvisent des exercices sous l’œil bienveillant de deux de leurs éducateurs, Nadège et Jean-Christophe. Elles ont terminé leur parcours en huitième de finale cette année, mais continuent de se retrouver sur le terrain jusqu’à fin juin. « Maintenant, on s’amuse », souligne Jean-Christophe, alors que les filles tentent un mélange de rugby et de baseball, s’emmêlant dans les règles que l’une d’elles vient d’imaginer.

Nadège Fondraz, cheveux châtains courts, seule femme parmi les trois entraîneurs, les encourage et les conseille. À 41 ans, l’ancienne joueuse de l’équipe senior du SOC (Stade olympique de Chambéry), passionnée par ce sport, coache les adolescentes depuis qu’une blessure aux cervicales l’a forcée à rester à l’extérieur des lignes. Technicienne de laboratoire au CHU de Grenoble, elle fréquente assidûment les terrains depuis près de vingt ans, mais s’est mise à jouer un peu par hasard. Bien qu’ayant grandi dans une famille très portée sur l’ovalie – avec un père, un frère, des oncles et des cousins présents dans les stades –, elle a mis du temps à franchir le pas. « Il n’y avait pas de filles à l’école de rugby, quand j’allais voir mon frère », explique-t-elle. À 22 ans, c’est sa cousine qui la pousse à chausser des crampons, alors qu’un club féminin se lance dans un village voisin, non loin du lac de Paladru, en Isère. La même année, elle rejoint également l’équipe féminine de son université à Lyon. « Depuis, je n’ai jamais arrêté ! », glisse Nadège Fondraz, amusée. Au début, son entourage y voit pourtant une « lubie qui ne durera pas ».

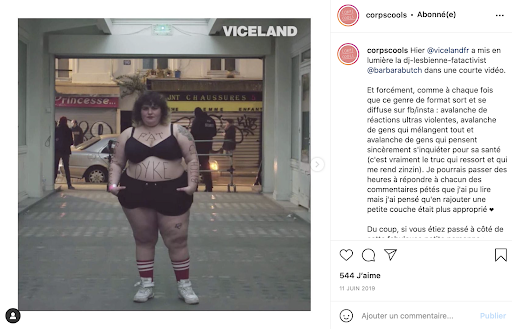

La jeune femme fait face à de nombreux préjugés : garçon manqué, clichés liés à l’orientation sexuelle présumée des joueuses, remarques sur le physique… « Aujourd’hui, il y en a moins, note Nadège Fondraz, soulagée. On sait que les filles peuvent faire du rugby, on en voit à la télévision. Mais on entend toujours des idées reçues. Il faut aller au-delà. »

- Lire aussi : Le sport est-il encore un bastion sexiste ?

Elle encourage les jeunes filles de son équipe, dont certaines craignent d’être trop musclées. « Je leur dis : “tu es un avantage pour nous ! Ta puissance, ton gabarit, sers-t’en !”. » Et le rugby attire des jeunes filles aux parcours et aux centres d’intérêt très variés. « Certaines arrivent parfaitement maquillées pour l’entraînement… même si elles ressortent couvertes de boue », s’amuse la coach. Pour elle, le rugby a été un moyen de s’affirmer, de prendre confiance en elle. « Quand on est adolescente, avec un corps qui ne correspond pas aux critères actuels de beauté, ce n’est pas toujours évident, se souvient Nadège Fondraz. Dans le monde du rugby, j’ai vu des armoires à glace, mariées, avec des enfants. Tout le monde a une place. Des ailières qui font 40 kilos aux avants qui sont très charpentées. Il y a forcément un poste pour son gabarit, toutes les morphologies sont représentées ».

Plus il y aura de filles qui encadreront et plus il y aura de référentes dans les bureaux, plus il y aura une équité et plus le rugby féminin se développera.

Elle s’enflamme en parlant de ce sport, qui représente beaucoup pour elle et dont elle défend les valeurs. La très grande majorité de ses amies sont issues de ce milieu. Elles vont à des concerts ensemble, organisent des week-ends. « J’aime ce sentiment d’appartenir à un groupe. Ça m’a beaucoup aidée, quand j’étais plus jeune, pour la confiance en moi.» Aujourd’hui, elle prend les cadettes sous son aile et les intègre au sein des Fillass’, le collectif des joueuses de Chambéry qui se voient aussi en dehors du terrain. Aujourd’hui, elle est l’une des rares femmes à former au rugby et milite pour que davantage de femmes s’engagent dans cette voie. « On constate qu’il n’y a pas assez d’entraîneuses et d’éducatrices. Les femmes ont tendance à ne pas se sentir légitimes vis-à-vis des hommes qui prennent beaucoup de place, confie-t-elle. Mais heureusement, de plus en plus de mamans veulent s’investir auprès des jeunes ! » Elle-même était la seule femme, il y a trois ans, dans sa formation pour obtenir le brevet fédéral en vue de coacher les cadettes. Elle a dû se faire violence pour réussir à se sentir à la hauteur, alors même qu’elle a été très bien accueillie par les autres apprentis-entraîneurs. « Plus il y aura de filles qui encadreront et plus il y aura de référentes dans les bureaux, plus il y aura une équité et plus le rugby féminin se développera », souligne-t-elle.

Sur le bord du terrain, les adolescentes apprécient particulièrement la présence de Nadège. « Avoir une femme comme entraîneuse, c’est important. Elle comprend mieux certains de nos problèmes, on peut lui parler plus facilement, quand on a nos règles par exemple », souffle Juliette, 18 ans. « Ou pour les straps, ajoute Maya. C’est plus facile si c’est elle qui nous les fait ! » Et surtout, elle les comprend dans leur pratique : « Coachs hommes ou femmes ne connaissent pas le même rugby. C’est important d’avoir les deux », ajoute Alison. Très attentive à elles, Nadège leur tend toujours une oreille. « On échange beaucoup avec les filles de l’équipe, explique l’éducatrice. J’en ai connu certaines à 15 ans, elles en ont 18 aujourd’hui et arrivent en voiture ! Entre temps, on a parlé scolarité, rugby, ce que ça leur apporte, etc. Certaines arrivent toutes timides et s’affirment, arrivent à faire partie de l’équipe. » Maya confirme : « Nadège, c’est un peu comme une grande sœur ».

- Lire aussi : Foot : les filles sur le terrain !

Son collègue Jean-Christophe entraîne aussi bien des filles que des garçons, mais constate l’évolution du rugby féminin. « Avant, on n’arrivait pas à remplir les stades, ils nous donnaient les places pour aller voir jouer les filles. Maintenant, il faut payer les billets », se réjouit-il. Pour autant, le nombre de joueuses est encore très inférieur à celui des garçons. Ainsi, pour former une équipe féminine de cadettes en Savoie, il a fallu mobiliser plusieurs clubs. À la vingtaine de licenciées du club de Chambéry sont venues se greffer huit filles du BAAR d’Annecy ainsi que deux du SOUA, le club d’Albertville. La trentaine de joueuses, revêtues d’un short rouge et d’un maillot rouge avec une croix blanche, arborent fièrement les couleurs des Pays de Savoie, en Élite 2. Au pied du massif des Bauges, qui surplombe le stade, sous les banderoles « Fiers d’être savoyards », Nadège entend bien continuer à développer sa passion conjuguée au féminin.