La bronchiolite est une maladie que les jeunes parents découvrent (malheureusement) assez rapidement, à l’instar de la grippe et de l’asthme infantile. Très fréquente, elle touche près de 480 000 enfants (1) chaque hiver, soit 30 % des enfants de moins de 2 ans. Mais savez-vous ce que c’est exactement ?

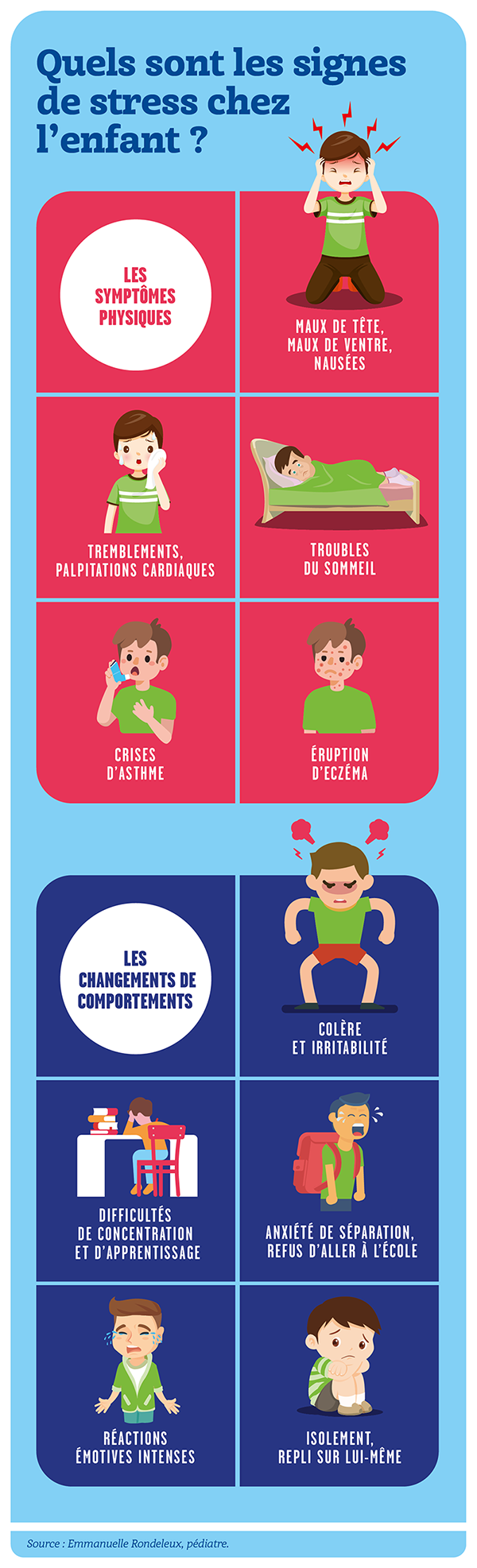

« Les enfants de moins de 2-3 ans n’ont pas de bronchite comme les adultes, mais une inflammation au niveau des petites bronches (les bronchioles). Cette maladie pulmonaire se caractérise par une gêne respiratoire avec une toux plutôt sèche. Elle peut être accompagnée de sifflements mais pas forcément », explique le Dr Emmanuelle Rondeleux, pédiatre. La plupart du temps, cette maladie dure une dizaine de jours mais reste bénigne. Dans tous les cas, consultez votre médecin pour évaluer la situation.

- Lire aussi : Comment se prémunir de la grippe (chez l’enfant) ?

1

L’hygiène pour prévenir les virus !

La bronchiolite survient principalement l’hiver. Bonnet, gants, combinaison chaude… : couvrez bien votre bébé car cette infection commence souvent par un simple rhume. Comme pour les autres maladies contagieuses, l’hygiène est importante. « Un rhume chez un adulte peut très bien entraîner une bronchiolite chez un enfant car il est plus fragile », prévient la pédiatre. Lavez-vous donc systématiquement les mains quand vous devez habiller votre bébé ou le nourrir. Votre enfant a certainement une bouille à croquer, mais si vous êtes enrhumé, il va falloir repousser vos envies de lui faire des bisous afin de ne pas le contaminer ! Pensez aussi à nettoyer ses jouets, peluches, biberons… Et aérez votre logement au moins 10 minutes par jour pour évacuer les polluants et bactéries de l’air intérieur.

Chiffre-clé

2 à 3 % des enfants de moins de 1 an sont hospitalisés chaque année pour cause de bronchiolite (1).

2

Quelques bons gestes pour le soulager

Si votre bébé commence à avoir le nez qui coule ou à tousser, « nettoyez bien son nez avec du sérum physiologique jusqu’à ses 9 mois. Au-delà, vous pouvez utiliser un spray nasal à l’eau de mer », conseille le Dr Rondeleux. Continuez à l’alimenter normalement en fractionnant ses repas. Fatigué, il n’aura peut-être pas la force de bien manger. Hydratez-le tout au long de la journée pour apaiser l’irritation due à la toux.

Pour aider votre bébé à mieux respirer pendant son sommeil, surélevez sa tête de lit (il existe des matelas inclinés). S’il a un peu de fièvre, retirez-lui sa couverture et optez pour des vêtements légers en coton afin de faire baisser la température. Veillez aussi à ce que la température de la pièce soit d’environ 19 °C et à ce que personne ne fume à côté de votre bébé car cela pourrait aggraver la maladie. Des astuces simples à mettre en place pour aider votre enfant à mieux dormir et à se rétablir.

Restez vigilant surtout dans les deux ou trois premiers jours après l’apparition des premiers symptômes, et consultez un médecin si son état se dégrade.

À savoir

Ne donnez pas d’antitussif ou de fluidifiant bronchique (1) à votre enfant pour calmer sa toux. Ils sont déconseillés chez le tout-petit et la toux est nécessaire pour évacuer naturellement les sécrétions qui gênent sa respiration.

Votre enfant présente des symptômes de bronchiolite ?

Le contrat Garantie Santé de la Macif vous couvre en cas de consultation chez un médecin*.

*Voir conditions du contrat

L’Essentiel de l’article

- La bronchiolite est une maladie contagieuse mais bénigne.

- Elle se manifeste par une gêne respiratoire accompagnée de toux, parfois sifflante.

- Lavez vos mains, aérez votre logement, désinfectez les objets touchés par votre bébé, lavez régulièrement son nez.

Merci au Docteur Emmanuelle Rondeleux, pédiatre, pour ses conseils.

(1) HAS, Bronchiolite aiguë du nourrisson : une prise en charge qui repose sur le lavage de nez et la surveillance active par les parents, 2019